Второе рождение, мегапроекты и дело, опережающее мысли

- Из архивов

- 04-08-2025

К началу ХХ века в Орске, просуществовавшем почти два столетия, жителей было немного: чуть больше 14 тысяч человек. В городе насчитывалось 897 дворов, 3 православных храма, церковно-приходская школа, уездное училище, мечеть и меновой двор. Промышленность была представлена 26 мелкими заводами, фактически кустарными. Главным образом салотопенными, мукомольными, просообдирными и кожевенными – всего на 190 рабочих.

В первое десятилетие прошлого века городское население росло за счет переселенцев, в основном крестьян из западных губерний страны. Окраины застраивались деревянными частными домами, зачастую самовольно, из того, что нашлось: глины, соломы, дерева. В центре Старого города купцы возводили двухэтажные каменные дома с торговыми лавками на первых этажах. К 1913 году в Орске работали несколько банков, ряд представительств иностранных фирм по продаже сельхозтехники, паровых двигателей, швейных машин «Зингер». Открылись типография, кинематограф, 2 публичных дома, 3 гостиницы, 5 трактирных заведений и 68 постоялых и заезжих дворов…

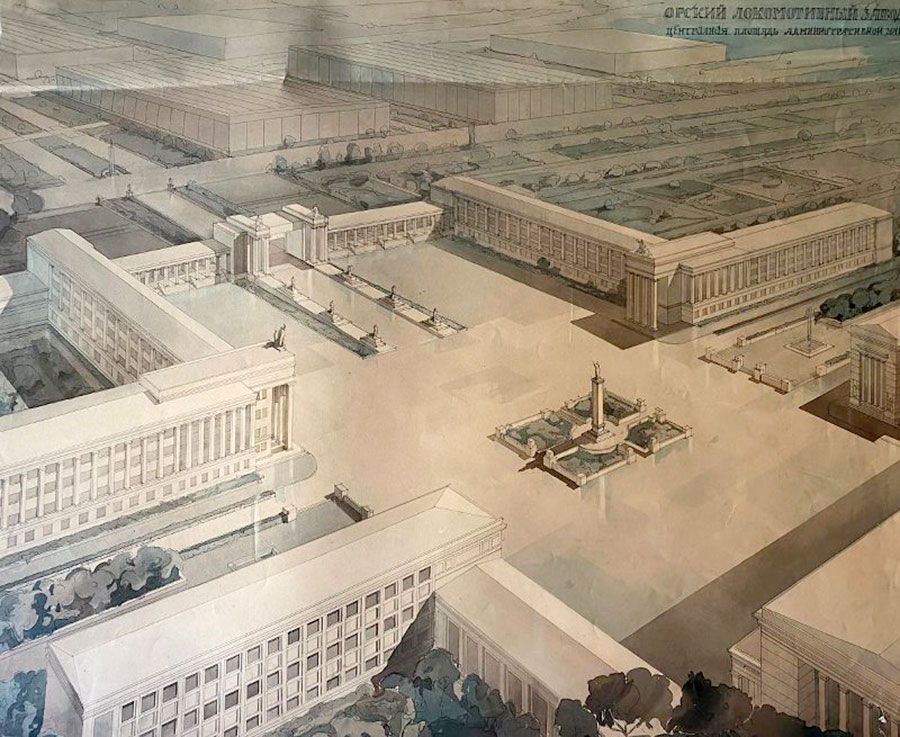

«Социалистический плуг» пятилеток

Второе рождение города началось в тридцатые годы с первыми сталинскими пятилетками. «В прошлом город Орск – уездный городишко… Царское самодержавие сделало его как местом ссылки лучших сынов народа, так и крайним пунктом великорусской колонизации, очагом национального угнетения и подавления многонациональных масс трудящихся… Царская Россия захватывала природные богатства, искусственно тормозила развитие производительных сил национальных районов, оставляя коренное население в лапах местных феодалов, подкрепленных купцом, ростовщиком и заводчиком... В течение двух сталинских пятилеток экономика Орского района была глубоко перепахана социалистическим плугом», – читаем про город в одном из архивных документов Орского горсовета. Историческая справка написана в год 200-летия Орска. Как бы красноречиво и в духе времени ни излагал автор свои мысли, в целом он был прав. В том самом Орском районе уже заработал мясокомбинат, крупнейший НПЗ готовился к выпуску первого бензина, шло строительство никелькомбината, передовой по тем временам Орской ТЭЦ, медно-серного комбината (последний также был приписан к Орску или так называемому Орскому району). Шла стройка локомотивного мегазавода в районе проспекта Мира, начатая еще в 1932 году, с которой, собственно, и пошло освоение нового Орска в европейской части. Проект был действительно грандиозным: предполагалось, что завод станет выпускать 540 тяжелых паровозов модели «ФД» (Феликс Дзержинский) ежегодно. Это была самая мощная паровозная машина того времени в Европе. Соответственно, и сама стройка с нуля в чистом поле была масштабной, к ней привлекли не одну тысячу людей. Фундаменты для будущих заводских цехов и зданий закладывали вручную, из строительной «техники» были лопаты, кирки, лошади и верблюды. Параллельно по другую сторону сегодняшнего проспекта Мира для работников Локомотивстроя возводились одноэтажные и двухэтажные щитовые дома барачного типа в поселке Локомотивстрой, в районе будущей кондитерской фабрики – временную электростанцию. Но в 1938 году стройку заморозили до запуска Орско-Халиловского завода, который мог бы обеспечить производство паровозов сырьем. После войны о проекте, одобренном на самом верху, забыли окончательно. Ведь на месте законсервированной стройплощадки разместились эвакуированные Тульский патронный завод, Ново-Краматорский машиностроительный завод имени Сталина и Ленинградский завод подъемно-транспортного оборудования, позже преобразованные в Орский механический и Южно-Уральский машиностроительный заводы.

Места себе не находили

Первый после окончания Гражданской войны градостроительный план Орска был разработан в 1928 году. По сути, это был план переноса города на другое место. Причина – постоянная угроза затопления во время весеннего наводнения. Местные власти опасались, что «в сильный паводок Урал пророет новое русло посередине города и большая часть его будет разрушена и смыта водой».

– На укрепление берегов Урала нужно было затратить огромные средства, которыми город не располагал, – пишет в своем исследовании сотрудник Орского краеведческого музея Елена Нижник. – А потому президиум Орского горсовета и губисполком «признали целесообразным отступить перед стихией, перенести город на новое место, близ станции Орской ветки Ташкентской ж. д.». Предполагалось, что в дальнейшем город будет развиваться на Кумакской возвышенности. Новый Орск должен был занимать территорию примерно в тысячу гектаров, а общее число населения согласно плану должно доходить до 100 тысяч человек.

Во второй половине тридцатых идею нового Орска в азиатской части вновь стали обсуждать. Здесь сказался еще и выбор места для строительства ОХМК. Рассматривались два варианта: возводить завод при пригородном поселке Ново-Троицк, входившем в состав Орска, или Алимбетовке, на территории нынешнего Казахстана. Последний вариант был исключен. Иначе город почти весь оказался бы на левом берегу Урала. Не было бы громадного расстояния между поселками, а Орск не вошел бы в десятку крупнейших городов по площади.

Операция «Соцгород»

Начиная с 1931 года для Орска создается новый генплан. К его разработке была привлечена одна из групп западноевропейских архитекторов – сторонников школы Баухаус. Их пригласило правительство для ускорения решения градостроительных проблем, работали архитекторы в мастерской № 3 Горстройпроекта. Именно они предложили идею соцгорода, который бы обеспечивал равные по удобству и уровню культурно-бытового обслуживания условия для всего населения. Роль концепции «Соцгород» заключалась в построении нового социалистического коллективного быта и, следуя из этого, нового типа личности – человека социалистического. Местные товарищи из руководства города одобряли такой план застройки (да и как не одобрять, если это уже сделали наверху), но имели на его счет свои мысли. После обсуждения проекта генплана на пленуме Орского горсовета депутатов 5 августа 1936 года родилось постановление, в котором специально было оговорено, что «архитектура (соцгорода. – Прим. автора.) требует коренного улучшения. При проектировании новых жилых домов Пленум обращает серьезное внимание Горстройпроекта на разнообразие типов домов, архитектурных деталей и проч.». Слишком простенько выглядели постройки социалистического Орска, хотелось людям немного эстетико-архитектурных излишеств.

Суровая реальность

Пока утверждался генплан Орска, архитекторы создавали проекты центра города с главными улицами, а чиновники рассуждали о том, в какой части заложить новый город, его строительство уже началось. Дело, как говорится, опережало мысли. Однако в проекте письма председателя Оренбургского облисполкома К. Е. Васильева председателю СНК СССР В. М. Молотову, подготовленного в январе – феврале 1937 года, были такие строки: «В связи с тенденцией «Главникельолово» строить жилье вблизи Никелевого комбината финансирование строительства Соцгорода в 1937 году совершенно прекращается». Строительство потом возобновилось, но в итоге генплан 1935 года был воплощен только частично лишь в виде участка квартала № 8 (четная сторона проспекта Мира, переулок Музыкальный).

В сороковых годах был принят схематический проект планировки города Орска, разработанный архитектурно-планировочной мастерской НККХ. План предусматривал развитие Орска как центра Орско-Халиловского промышленного района. При этом основная застройка должна была вестись в пойме реки Елшанки, в том числе и для работников Орского металлургического комбината (в дальнейшем ОХМК). Резервными поселками признавались Никель и Озерный. Поселки Крекинг, Первомайский и ТЭЦ подлежали переселению. Предусматривалось сокращение численности жителей в поселках Ново-Троицк, Вокзальном, железнодорожников и Старом городе. Но из данного плана в полном объеме был выполнен лишь раздел о строительстве в городе трамвая. Реальное развитие Орска шло своим чередом.

Во время войны в город эвакуировали предприятия, переселили людей с оккупированных территорий. К 1943 году население Орска составляло 131 тысячу человек. Они жили в Новом городе (19 тысяч), поселках Локомотив (26 тысяч), Крекинг (9 тысяч), ТЭЦ (5 тысяч), Озерном (5 тысяч), Никеле (15 тысяч), Первомайском (4 тысячи), Старом городе (28 тысяч), поселках Вокзальном и Железнодорожном (13 тысяч), мясокомбината (7 тысяч).

Главная задача, которую ставили себе архитекторы при разработке проекта Соцгорода, – обобществление быта, преследующее определенные цели: обеспечение коллективного воспитания (создание яслей, детсадов), поднятие жизненного уровня рабочих (физкультурные зоны, зоны отдыха, библиотеки, Дома культуры), освобождение женщины от домашнего хозяйства (фабрики-кухни, механические прачечные и прочее). Все это должно было привести к неминуемому повышению производительности труда.

Фото из фонда Орского краеведческого музея

Материалы по теме

Второе рождение, мегапроекты и дело, опережающее мысли

К началу ХХ века в Орске, просуществовавшем почти два столетия, жителей было немного: чуть больше 14 тысяч человек. В городе насчитывалось 897 дворов, 3 православных храма, церковно-приходская школа, уездное училище, мечеть и меновой двор. Промышленность была представлена 26 мелкими заводами, фактически кустарными. Главным образом салотопенными, мукомольными, просообдирными и кожевенными –...

Обсудить материал

- Одноклассники

- Яндекс

- Вконтакте

- Mail.ru

Последние новости

-

Сегодня православные встречают Сретение Господне

15-02-2026 -

Дело о ледяных квартирах: доклад затребовали в Москве

14-02-2026 -

Более 2000 орчан объединила «Лыжня России — 2026» на берегу Урала

14-02-2026 -

Пропавшая 20 лет назад орчанка нашлась на рабочем месте

14-02-2026 -

Синоптики объявили о смене погоды в Оренбургской области

14-02-2026